estupor y amor romántico

El amor, como temática y fuente de inspiración, atraviesa gran parte de la cultura occidental. Discografías, salas de museos y toneladas de películas tienen como epicentro el considerado sentimiento más noble.

Sin ir más lejos, el Festival de Sevilla acogió en su programación una notoria cantidad de películas que trataban de alguna forma la cuestión romántica. Algunas de ellas, desde una perspectiva generacional, pero lo interesante a tratar es un fenómeno que se ha repetido en algunas de las propuestas, y que está relacionado con la recepción de las mismas. Y es que son películas que consiguen adentrarnos en un estado de hipnosis a través de la inmersión. Una inmersión que funciona a partir del reconocimiento de situaciones que, o bien hemos experimentado o nos resultan familiares por la propia reiteración dentro de la cultura popular.

Para dilucidar cómo estos films logran conseguir esto, tenemos que hablar de tres pilares fundamentales: la labor actoral, la cuestión formal y el tratamiento de un tema tan universal con el que podamos conectar sin demasiado esfuerzo. Sobra decir que los espectadores no conformamos una masa homogénea pero estos factores pueden hacer que una película despierte un genuino interés.

Para dilucidar cómo estos films logran conseguir esto, tenemos que hablar de tres pilares fundamentales: la labor actoral, la cuestión formal y el tratamiento de un tema tan universal con el que podamos conectar sin demasiado esfuerzo. Sobra decir que los espectadores no conformamos una masa homogénea pero estos factores pueden hacer que una película despierte un genuino interés.

Tratamos de analizar este nuevo modelo de cine romántico a través de las obras de Alexandre Koberidze y su ¿Qué vemos cuando miramos al cielo? y de Joachim Trier con La peor persona del mundo, dos de las películas más sobresalientes del festival en las que el amor romántico se desliga del conservadurismo al que suele asociarse y lo hace a través de sus decisiones formales.

No es una novedad la destreza de Joachim Trier dirigiendo a sus actores, pero en esta película alcanza otras cotas, con un personaje imperfecto (sin ser un estereotipo a lo Bridget Jones) y una actriz que transmite una palpable comodidad en ese papel.

El noruego divide su film en doce capítulos en los que narra un periodo muy concreto y decisivo de la vida

El noruego divide su film en doce capítulos en los que narra un periodo muy concreto y decisivo de la vida  de Julie (Renate Reinsve): la transición de los veinte a la treintena. Aunque la película refleja las inquietudes y preocupaciones de Julie, tratando temas como los problemas que emanan de tener un padre ausente (daddy issues), no tener una vocación o las decepciones laborales, fundamentalmente habla de sus

de Julie (Renate Reinsve): la transición de los veinte a la treintena. Aunque la película refleja las inquietudes y preocupaciones de Julie, tratando temas como los problemas que emanan de tener un padre ausente (daddy issues), no tener una vocación o las decepciones laborales, fundamentalmente habla de sus

relaciones de pareja.

La intensidad de la fase de enamoramiento, la rutina y la irritabilidad, y finalmente la muerte.

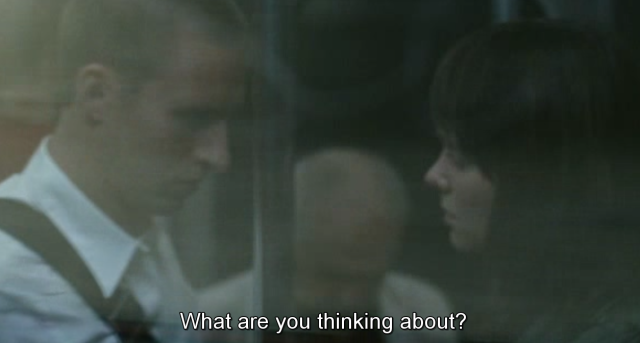

A través de historias, a priori, sencillas, el director encuentra el modo de hacer de sus protagonistas figuras muy interesantes. Es llamativo el dominio de Trier construyendo diálogos como herramienta para dar a conocer a sus personajes e incluso para que ellos mismos se conozcan. En esta película ocupan un lugar muy importante. Los personajes conversan desde una naturalidad muy realista y fácilmente nos invitan a olvidar el artificio del cine cuando entramos en uno de esos diálogos. La forma en la que coquetean, discuten, mantienen una conversación banal o una trascendental, nos llevan a ese estado de estupor que mencionábamos.

A través de historias, a priori, sencillas, el director encuentra el modo de hacer de sus protagonistas figuras muy interesantes. Es llamativo el dominio de Trier construyendo diálogos como herramienta para dar a conocer a sus personajes e incluso para que ellos mismos se conozcan. En esta película ocupan un lugar muy importante. Los personajes conversan desde una naturalidad muy realista y fácilmente nos invitan a olvidar el artificio del cine cuando entramos en uno de esos diálogos. La forma en la que coquetean, discuten, mantienen una conversación banal o una trascendental, nos llevan a ese estado de estupor que mencionábamos.

Uno de los capítulos que describe esto transcurre cuando Julie, en un momento de debilidad existencial, se cuela en una boda y conoce a un chico. Ambos tienen pareja y están de acuerdo en respetarlas, a pesar de la evidente atracción y tensión que existe entre ellos. La complicidad entre ambos y sus juegos buscando indagar en quiénes son resultan estimulantes y familiares, ya que reconocemos este escenario de seducción.

Uno de los capítulos que describe esto transcurre cuando Julie, en un momento de debilidad existencial, se cuela en una boda y conoce a un chico. Ambos tienen pareja y están de acuerdo en respetarlas, a pesar de la evidente atracción y tensión que existe entre ellos. La complicidad entre ambos y sus juegos buscando indagar en quiénes son resultan estimulantes y familiares, ya que reconocemos este escenario de seducción.

Quieren saber tanto el uno del otro que inventan toda clase de pruebas para estar más cerca, para verse y para tocarse; y todo ello implica susurrarse obscenidades en clave cómica, olerse, o mear en pareja.

Aunque La peor persona del mundo centre su narrativa en el amor, se desmarca de los tropos de los relatos clásicos sin restarle valor o importancia a lo que supone una relación amorosa o una ruptura en la vida de alguien. Usa el humor como código con el que conectar con una generación que asume la gravedad que implica dar un like por error a una ex en Instagram, y sobre todo, que asume que esa gravedad es irónica. Sus gags funcionan con la misma naturalidad que sus diálogos, aunque también se atreve a hacer comedia partiendo de la ruptura de la cuarta pared o insertando una escena surrealista y catártica provocada por unas setas alucinógenas que consume Julie.

En el caso de ¿Qué vemos cuando miramos al cielo?, el relato romántico funciona como hilo conductor para hablar de otras cuestiones: principalmente del cine. En esta ocasión Koberidze resta importancia a la tan aclamada grandilocuencia actoral, ya que, como en un cuento infantil, la mayor parte de su prisma psicológico, que es escaso, y de sus conversaciones, se desarrollan a través de la voz del narrador.

La película comienza con un encuentro en el que dos jóvenes chocan y de los cuales solo vemos sus pies, puesto que la cámara, paradójicamente, filma desde el suelo. El segundo encuentro casual entre los mismos jóvenes ocurre con la cámara a mucha distancia filmando desde la altura.

A pesar de la distancia escuchamos nítidamente que ambos deciden planificar un encuentro. Inmediatamente después un hechizo impedirá que se vuelvan a reconocer y que continúen con sus respectivas carreras profesionales. Toda la narración está conducida por la voz en  off de Koberidze, quien interpela directamente al espectador. La película se compone de dos capítulos divididos por un partido de futbol callejero a cámara lenta entre niñes. La primera parte se interesa por la fábula de amor imposible, sin embargo, la segunda parte se muestra más libre y dispersa.

off de Koberidze, quien interpela directamente al espectador. La película se compone de dos capítulos divididos por un partido de futbol callejero a cámara lenta entre niñes. La primera parte se interesa por la fábula de amor imposible, sin embargo, la segunda parte se muestra más libre y dispersa.

La historia deambula, va y viene, se detiene a mirar a las personas de la ciudad georgiana de Kutaisi y a sus perros callejeros y entonces comienza a hablar explícitamente de cine.

Si La peor persona del mundo atrapa con su velocidad y su fulgor, ¿Qué vemos cuando miramos al cielo? lo hace desde la calma y la observación. Koberidze otorga una independencia al espectador muy disfrutable: no nos impone un modo de ver la película, podemos elegir ser ingenuos o no serlo, dónde mirar dentro de sus amplios planos e incluso nos invita a sentirnos cómodes en lo predecible de la propuesta.

Para ello los directores se alejan del estilo invisible y proponen decisiones formales arriesgadas para transmitir; en el caso de Trier, el éxtasis del enamoramiento y en el caso de Koberidze, lo mágico de un cuento de hadas, −que termina siendo una historia de amor hacia el cine−.

Ninguna se acomoda en un modo de narrar, recurren al cambio contante: hacen uso del zoom, ralentizan la imagen para aportar dramatismo y profundidad, Trier incluso llega a congelar la imagen abrazándose al cliché que reza que el tiempo se detiene ante la persona amada; Koberidze mutea la imagen e inserta música de piano haciendo un guiño al cine  clásico y a la nostalgia, y ambos rompen la cuarta pared confirmando lo mucho que les importa conseguir una complicidad con el espectador. Sin embargo, a pesar de esta volatilidad en las formas, las películas mantienen una coherencia y una personalidad propia. Este modo de filmar establece una conexión entre lo real y lo que vemos en la pantalla que provoca esta titánica experiencia cinematográfica cercana a la hipnosis. Generan un interés intenso a través de las formas, conectando con sensaciones o vivencias que en alguna medida, y hacia algo o alguien, todes hemos experimentado o conocemos.

clásico y a la nostalgia, y ambos rompen la cuarta pared confirmando lo mucho que les importa conseguir una complicidad con el espectador. Sin embargo, a pesar de esta volatilidad en las formas, las películas mantienen una coherencia y una personalidad propia. Este modo de filmar establece una conexión entre lo real y lo que vemos en la pantalla que provoca esta titánica experiencia cinematográfica cercana a la hipnosis. Generan un interés intenso a través de las formas, conectando con sensaciones o vivencias que en alguna medida, y hacia algo o alguien, todes hemos experimentado o conocemos.

Koberidze y Trier posibilitan el disfrute del género con obras de corte muy clásico en esencia, pero muy rompedoras en  su trasfondo y muy libres en la búsqueda de la conexión con el espectador. Ya que no podemos escapar del amor romántico, al menos podemos contemplarlo de esta forma tan singular.

su trasfondo y muy libres en la búsqueda de la conexión con el espectador. Ya que no podemos escapar del amor romántico, al menos podemos contemplarlo de esta forma tan singular.

🙏🌷 visual404 es un medio autogestionado.

Las colaboradoras de este número han sido remuneradas.